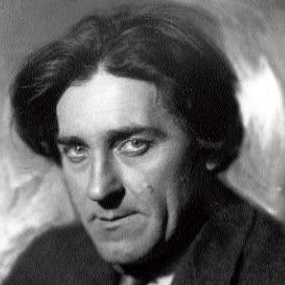

Клычков Сергей Антонович

(1889 — 1937)Все же судьба хоть немного, но побаловала Сергея Антоновича, родившегося в деревне Дубровки Тверской губернии (ныне — Талдомский район Московской области) в семье сапожника-старообрядца. Вначале, в 1899 году, по совету сельского учителя отец привёз его в Москву, где он учился в училище, и даже уже начал писать стихи на революционные темы, сумев напечатать их в 1906 году в альманахе «На распутье». А уже в 1908 году с помощью Модеста Ильича Чайковского, брата знаменитого композитора, выехал в Италию, где познакомился с Максимом Горьким и А.В. Луначарским. Неплохая ступенька вверх для юноши из Дубровок. После возвращения из Италии поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но был исключен в 1913 году. Правда, за это время, в 1911 году, при материальном содействии того же Чайковского в издательстве «Альциона» вышел в свет его первый поэтический сборник — «Песни», а в 1914 году появился второй сборник: «Потаенный сад». Поэтический след в русской литературе оставлен. А дальше в свои права вступают исторические реалии, и во время Первой мировой войны поэт на фронте — вначале в Гельсингфорсе, затем, в звании прапорщика, — в Балаклаве, в Крыму. После революции будут опять Москва с 1917 года, где ему привелось пожить в одной комнате с Сергеем Есениным в здании Пролеткульта и даже участвовать сообща с ним в организации издательства «Московская трудовая артель художников слова» и книжного магазина этого издательства на Большой Никитской, а потом, в

Стихи ранних поэтических сборников Клычкова («Песни: Печаль-Радость. Лада. Бова», 1911; «Потаенный сад», 1913) во многом созвучны со стихами поэтов «новокрестьянского» направления — Есенина, Клюева, Ганина, Орешина и др. Некоторые из стихов Клычкова были размещены в «Антологии» издательства «Мусагет». Ранние клычковские темы были углублены и развиты в последующих сборниках «Дубрава» (1918), «Домашние песни» (1923), «Гость чудесный» (1923), «В гостях у журавлей» (1930), в стихах которых отразились впечатления Первой мировой войны, разрушение деревни, а одним из основных образов становится образ одинокого, бездомного странника. В поэзии Клычкова появились ноты отчаяния, безысходности, вызванные гибелью под натиском «машинной» цивилизации «сошедшей с пути Природы старой Руси».

Но до 1937 года оставалось не так уж много времени, поэтому Клычков постоянно подвергается осуждениям, критике и травле за свое крестьянское направление творчества, и даже получил ярлык «кулацкого писателя». Бывали светлые события — есть свидетельства, что поэты, относимые властью к «изгоям», пытались поддерживать друг друга — в начале

Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен